从螺旋桨发动机到被误读的品牌昵称,宝马的历史远比"M"性能徽章和"双肾"格栅更为丰富。这是一段始于苍穹、最终驰骋于柏油路的传奇史诗。

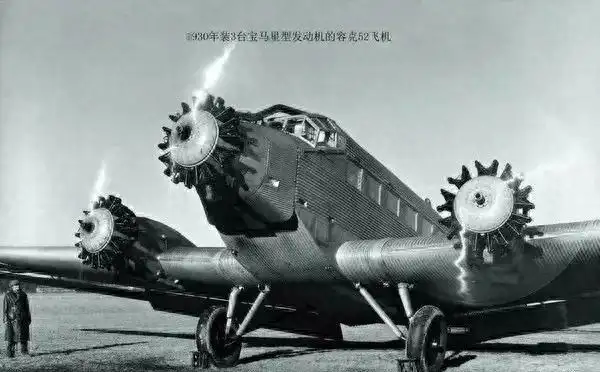

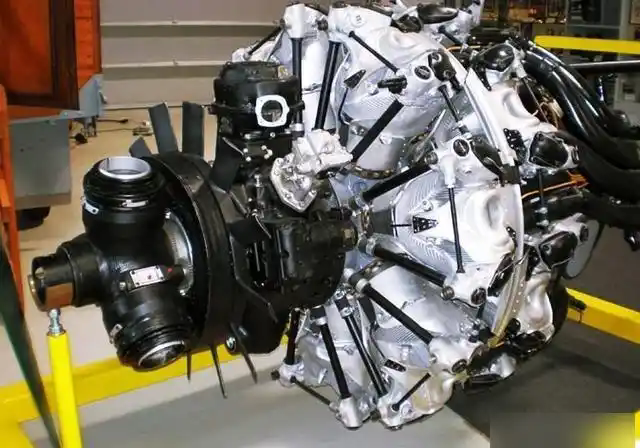

作为"巴伐利亚发动机制造厂"(Bayerische Motoren Werke)的缩写,宝马不仅是全球最受尊敬的汽车制造商之一,其诞生更与航空工业血脉相连——1913年始创于慕尼黑的飞机发动机制造商Rapp Motorenwerke,在一战后因《凡尔赛条约》对德国军备的限制,于1923年转型生产R 32摩托车,继而于1928年开启汽车制造篇章。

"巴伐利亚发动机制造厂"这一名称不仅昭示着品牌根植德国巴伐利亚的基因,更承载着精密工艺、工程美学与德意志工业传统的深刻联结。凭借性能与创新的双重追求,宝马不仅树立了行业标杆(其标志性直列六缸发动机曾引发竞相效仿),更逐渐成长为德国乃至全球汽车工业的基石。

一个丰富多彩的背景

宝马的圆形徽标堪称汽车界最具辨识度的标志之一,但其设计渊源却常被误解。1929年一则将蓝白标置于飞机螺旋桨的广告,广告中展示了一架带有圆形标志的旋转螺旋桨的飞机,这让"螺旋桨说"广为流传。事实上,该徽标沿用了前身Rapp Motorenwerke的圆形基底,通过添加蓝白四分色设计重构而成——这些取自巴伐利亚州旗菱形图案的色彩,因当时商标法限制而被倒置排列。

历经数十年演变,宝马标识虽逐渐扁平化以适应数字时代审美,但核心元素始终未变。与之交相辉映的是品牌另一视觉符号:源自宝马M系列的三色条纹(蓝、紫/深蓝、红)。这些最初见于摩托车赛车贴花的色带,如今已成为宝马性能美学的图腾,广泛出现在改装件与周边产品中。

有争议的昵称

宝马已培育出独具特色的全球粉丝文化,形成了专属的术语体系与趣致亚文化。其中最常见的昵称当属专指宝马汽车的"Bimmer",而"Beemer/Beamer"则传统上用于称呼宝马摩托车——这一区分最初源于狂热车迷对品牌两大产品线的刻意区别。

这些昵称发轫于1970年代英美车迷圈,随着宝马在驾驶纯粹主义者与赛车迷中声望日隆而广为流传。印刷媒体中"Bimmer"的普及则得益于宝马车主俱乐部会刊的推广,如今已成为车迷群体的公认术语。

从"巴伐利亚发动机制造厂"的工业本源出发,宝马铸就的远不止一个名称与若干昵称。如今品牌正持续进击——未来三年将推出40款新车型,践行其设计与技术革新的承诺。理解宝马名称背后的历史及其孕育的文化,能让我们更深刻地欣赏这个不仅是汽车制造商、更是毫无衰退迹象的汽车界传奇图腾的品牌价值。

对于BMW在中国的翻译:“宝马”,则是中国文化精深的体现。

二手车源

二手车源 二手知识

二手知识

故障自查

故障自查 维权信息

维权信息 关注我们

关注我们