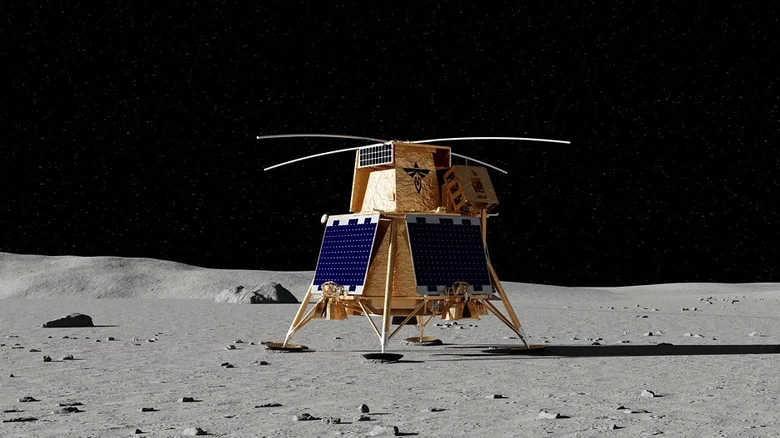

一架美国航天器实现了数十年来首次登月,而令人惊讶的是,执行此次任务的并非NASA。2025年3月2日,萤火虫航空航天公司(Firefly Aerospace)的“蓝幽灵1号”任务在穿越太空45天后,成功降落在月球上的危海(Mare Crisium)区域。航天器在靠近拉特雷尔山(Mons Latreille)的地点着陆后,立即开始向地球传输数据。该地点因其火山历史而被选中。

蓝色幽灵号着陆月球的画面

这一时刻之所以意义重大,不仅在于实现这一壮举的主体,还在于着陆过程本身顺利完成。对萤火虫公司而言,软着陆月球如今已成为现实,而此前仅有另一家私营企业做到过一次。NASA现任局长珍妮特·佩特罗(Janet Petro)称赞这一合作伙伴关系及任务成功的确认,称其为“NASA和美国企业正为全人类的利益引领太空探索”的明证。这并非NASA首次拥抱私营合作,此前已有类似合作项目,例如洛克希德·马丁公司计划拯救火星任务。

着陆器搭载了NASA的十项有效载荷,旨在收集月球尘埃、热流和导航数据。这些载荷将为“阿尔忒弥斯”计划的长期目标——使月球任务更具可持续性——作出贡献。换句话说,“蓝幽灵”任务不仅是富豪爱好者的科学实验,更是在推动一项运动,让月球探索成为常态,而非一代人仅能见证一次的NASA任务。

NASA 使用的策略正在不断发展

"蓝幽灵"的成功着陆也印证了NASA"商业月球载荷服务"(CLPS)计划的创新价值,这一模式颠覆了传统航天任务模式。CLPS的核心在于:私营企业通过竞争获得合同,为月球运送科学设备,而非由NASA全程主导航天器的设计、建造和发射。这种模式效率更高、成本更低,既助力初创企业成长,又将部分风险从公共财政转移至私营领域。

这一战略已初见成效。继2024年直觉机器公司(Intuitive Machines)"奥德修斯"任务成功后,萤火虫的着陆标志着商业探月连续两年取得突破。得益于任务频次提升和数据持续回传,NASA得以在宇航员重返月球前优化"阿尔忒弥斯"计划的硬件系统。同时,这类任务为萤火虫等企业提供了技术试验平台,推动可持续月球经济生态构建与技术进步。

此类合作的意义远超成本节约。NASA通过外包月球运输,以独立运作难以企及的速度激发了技术创新。值得庆幸的是,此次任务全程顺利,与今年SpaceX部分火箭爆炸事故形成鲜明对比。

萤火虫对月球研究的贡献

萤火虫公司的"蓝色幽灵"着陆器携带了堪称未来探索者"愿望清单"的尖端设备。其中最具里程碑意义的是月球全球导航卫星系统接收实验装置(LuGRE),它首次成功探测到月球表面的微弱伽利略与GPS信号。着陆器还配备了能钻探至月表以下3米深处的钻具,用于采集热流与地壳成分数据。这些设备与土壤特性监测仪、磁场测量装置协同工作,将帮助科学家重构月球内部结构及火山活动历史。

就连土壤采集技术也充满实验性——采用气体爆破替代机械臂,这种方案重量更轻、能耗大幅降低,或将为未来任务铺平道路。此外,任务还直面NASA公认的棘手难题:月尘。这种既粘附又具磨损性的表岩屑,曾因黏着航天服、损坏设备而恶名昭著。"蓝色幽灵"正在观测"暮光条件"下月尘的运动规律——当月球"明暗界线"(昼夜分界带)附近出现电场时,尘埃颗粒可能悬浮飘移。这些数据将为未来数十年的月球车密封设计、宇航服改良提供关键依据。

此次任务成功极大提升了萤火虫航空航天的行业公信力。不难理解为何其CEO杰森·金将此次任务形容为"字面与象征意义上的双重登峰"。这次着陆不仅是真正的里程碑,更开启了NASA与私营企业共同探索太空的新纪元。

二手车源

二手车源 二手知识

二手知识

故障自查

故障自查 维权信息

维权信息 关注我们

关注我们