汽车行业始终处于人工智能浪潮的前沿——当消费者思考机器学习如何改变生活时,自动驾驶汽车和AI驾驶辅助系统等高调创新总最先跃入脑海。但奥迪的AI应用远不止于下一代车型,它正从根本上变革汽车制造方式。

制造商在将AI引入生产线时,正面临艰难的平衡挑战:既要拥抱技术红利,又需警惕其附带损害。虽然这类疑虑并非AI独有,但该技术的飞速发展放大了压力,迫使制造商必须以与技术研发同等的速度回应质疑。

奥迪似乎正采取以人为本的转型路径,重塑这家德国企业对生产流程的认知。据2021年项目启动时的AI专家吕迪格·埃克和斯特凡·凯克尔透露,奥迪将AI定位为辅助工具,AI部署始终遵循"增强人类"(Human Augmentation)原则并专注于人类难以胜任的领域,例如"海量数据分析与重复性劳动"。这种理念使其AI应用可归为两大方向:质量保障与数据利用。例如在喷漆车间,AI仅负责检测色差,最终质检仍由经验丰富的技师完成。这种审慎的渐进式创新,或将成为制造业智能化转型的范本。目前奥迪有超百个AI项目同步推进,预计可使生产线效率提升30%。

质量保证

人工智能在奥迪生产线最直接的应用当属质量检测工具。据埃克与凯克尔介绍,AI特别适合处理高度重复性任务,使员工能专注于需要"认知能力、肢体动作与感官感知复杂协同"的工作。

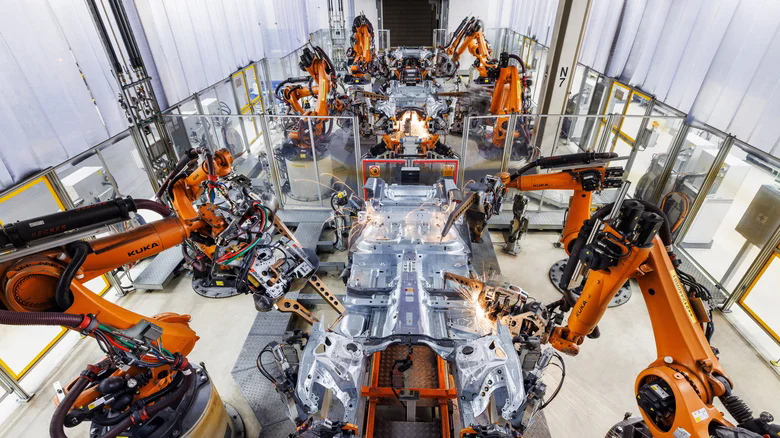

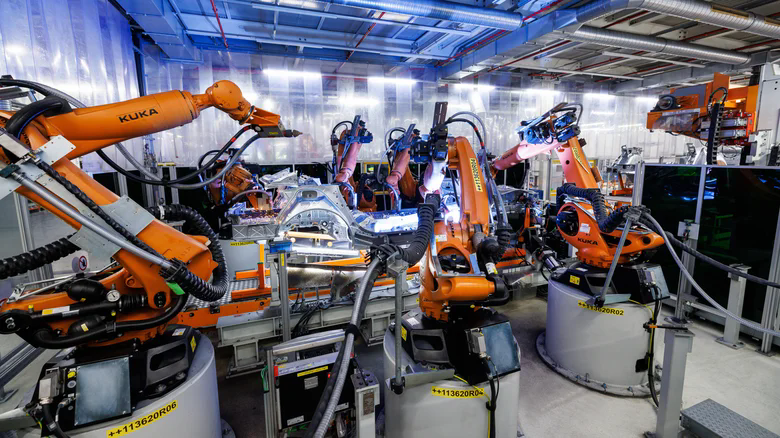

典型案例是奥迪首批AI应用之一的焊溅检测系统:通过分析焊接机器人数据评估每个焊点质量。奥迪与西门子合作开发的该系统能检测车底熔融气泡——这种瑕疵可能导致线缆损伤或长期腐蚀。2023年公告数据显示,该系统单班次可检测300台车辆共计150万个焊点。而此前工人仅能依靠超声波对抽检焊点进行随机核查。作为参照,一台奥迪A6车身大约包含5300个焊点。

类似应用还有英戈尔施塔特工厂的冲压件质检AI。在2018年系统上线前,工人同样依赖超声波随机抽检。2024年6月研究显示,这项AI改进为工厂带来显著效率提升——该厂每年310万冲压件中约有千分之一存在裂纹。同样具有代表性的是IRIS系统,其AI摄像头能自动校验每台车的技术标签粘贴是否规范。

这些系统共同构成了奥迪的"数字质检矩阵",其核心逻辑在于:AI处理确定性规则下的海量数据(如焊接参数/图像特征),而人类专家转而负责处理非结构化问题(如异响诊断或材料韧性评估)。这种分工使奥迪工厂的质检综合效率提升40%,同时将质量事故响应时间从小时级缩短至分钟级。

筛选“数据沼泽”

奥迪AI项目的真正价值在于其数据采集、存储与分析能力。不妨将工厂视为活的信息生态系统:每秒钟都在生成海量数据。奥迪工厂每日产生数千GB数据,而学习模型首次能大规模整合利用这些信息,从中识别低效环节、预测问题区域,将静态运营转化为灵活可调的流程。从采购招标到生产线单台设备,每个生产环节都成为能指导未来决策的数据源。

例如将于2025年夏季启用的"犀鸟"招标工具,能按预设标准筛选传动系统、高压电池等部件的供应商投标,使员工评估标书耗时减少约30%。这套系统完美践行了埃克与凯克尔2021年提出的愿景:打造增强人类决策的AI系统。其他应用还包括预测设备故障、优化物流效率、模拟新产线投产等。奥迪预计这类系统将大幅压缩生产周期,部分项目可使设备停机时间与员工工作量减少30%,新产品导入周期压缩40%。更深远的影响在于,数据流的持续反哺正在形成"制造智能飞轮"——每辆下线的电动车都成为优化下一代产品的数据源,这种闭环学习机制正是传统制造向认知制造跃迁的核心特征。

艰难的平衡

这并非意指奥迪的AI应用毫无风险。近年来AI对全球就业市场的影响已是老生常谈:世界经济论坛《2025年未来就业报告》显示,41%的企业主计划为AI缩减人力,而高盛估计到2045年生成式AI可能替代美国半数岗位。此类担忧对工厂工人尤为尖锐——皮尤研究中心2025年调查表明,专家认为AI将深度冲击制造业就业机会。

相比十年前麦肯锡"2030年70%工作被自动化、8亿员工失业"的末日预言,当前预测虽稍缓和,但仍折射出制造业的深切忧虑:2025年该行业正经历严重裁员潮。汽车产业尤甚。关税压力、需求萎缩与市场变局促使福特、特斯拉、斯特兰蒂斯等企业裁员。2025年3月,本田汽车宣布因AI系统导致岗位冗余,其广州电动车工厂裁撤30%员工;同月奥迪宣布到2029年裁员8%。虽然裁员未明确归因AI项目,但奥迪承认10亿欧元节流资金部分将投入该技术。这种转型阵痛反映着制造业的深层悖论:当AI提升30%生产效率的同时,也加速了传统岗位的进化淘汰。正如大众集团CEO奥利弗·布鲁姆所言:"我们不是在用机器取代人类,而是在重新定义人与技术的共生关系。"奥迪的案例表明,真正的挑战不在于技术本身,而在于如何构建包容性创新生态,使技术进步与人力资本发展形成正向循环。

欣赏一下2025款奥迪Q6

二手车源

二手车源 二手知识

二手知识

故障自查

故障自查 维权信息

维权信息 关注我们

关注我们